現在、緊急情報はありません。

本校の校章は昭和26年に制定された。

校章の由来として校章には、高を中心にして三枚の柏の葉を形象した型が取ってある。この柏の木は雄武町の海岸砂丘にあって、厳しい自然環境の中でたくましくのびている。ほとんどの樹木は強い潮風のため、良く育たないし、雪の降ったときの抵抗を少しでも減らすために冬のはじめに残らず落葉させてしまう。しかし、この柏の木だけは新しい芽が出るまで、その葉をしっかりと身につけている。この風雪に耐え抜く柏の木の力強さ、たくましさから、この形は「質実剛健」を表し、そして、それは、私たちがたくましく、豊かな心と体を育成しなければならないことを表している。

その間になるのは、カタカナのヲを型どりヲが六つで「オム」と当て、雄武を象徴したものである。これは単に当てた言葉ではなく、この町の先人達が、力と心を合わせて厳しい自然と戦い、一つのまとまった町を作りあげようとしたものである。

昭和63年9月制定

[校訓の意義]

| 風に | 立て |

|

↓ ・風のように速く ・疾風の如く ・教えに ・導きに ・動きに ・勢いを ・気立て(先天的素質)を ・威風

|

↓ ・たちあがれ ・志を立てよ ・(自らを)築け ・(自己を)確立せよ ・構えよ ・起こせ ・しっかりと決めよ ・定まる

|

(諸橋轍次著『大漢和事典』・大槻文彦著『大言海』参照)

制定の理由

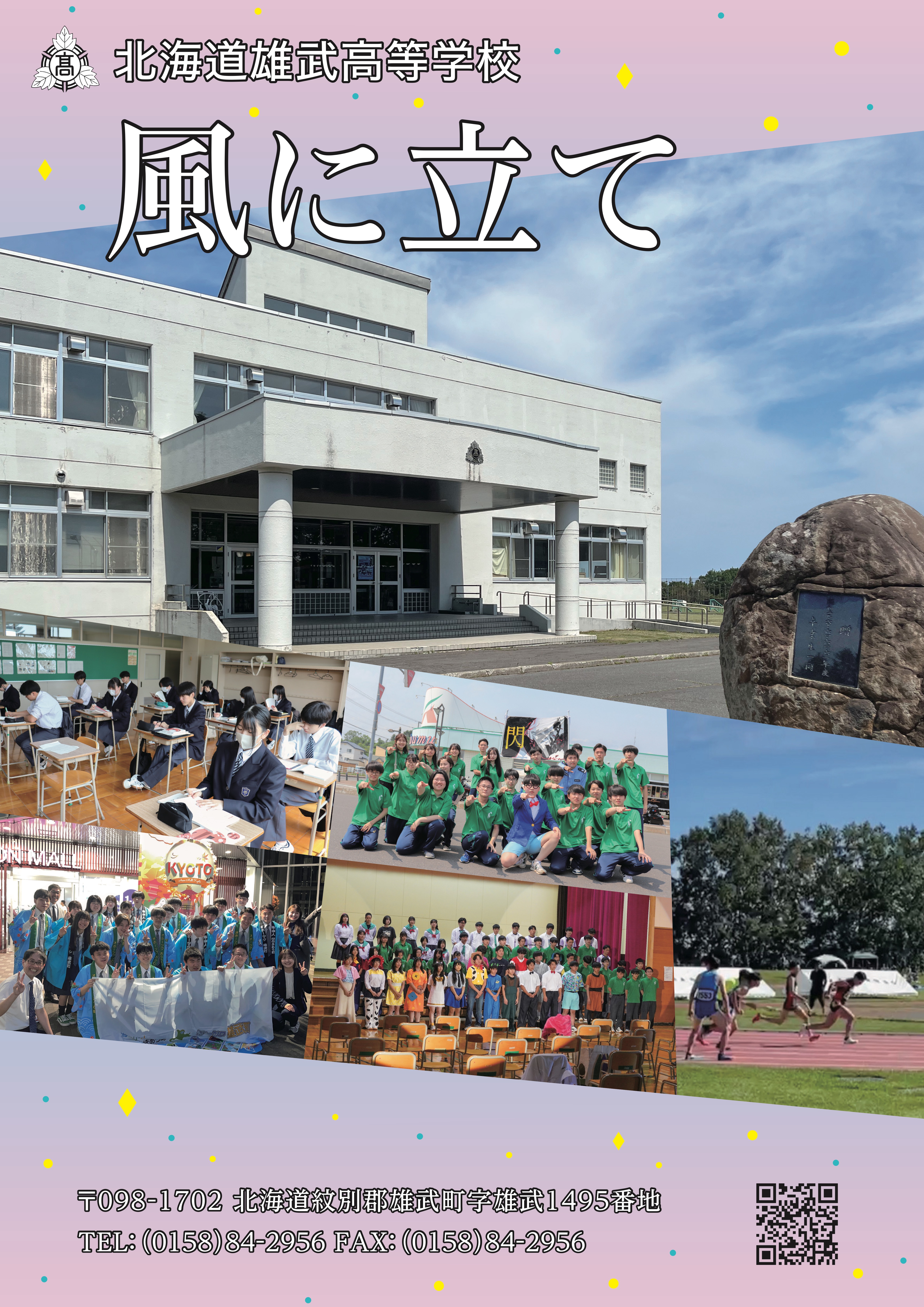

本校は昭和23年11月、紋別高等学校雄武分校として設立され、昭和26年3月雄武高等学校として独立して、昭和33年(増築部分昭和41年)に現校舎の完成を見たが、その校舎も30年の星霜を経て改築の期を迎えた。

この節目に当り、生徒諸君が在校中は自らを律する生活指標として、卒業後に於いては自らを励ます生活信条として、活用されることを期待して校訓を制定した。

本校校訓の背景

本校が置かれている雄武町は、春先になると西南西(WSW)の強い風が吹く。この風は日向風とも呼ばれ、太陽に向かって吹くのでこう呼ばれる。道内では、寿都地方のだし風(SE)、日高地方のしも風(NE)と共に有名な強風で、高等学校地理補助教材『一橋出版・図説地理統計』にも「ひかた」と掲載されている。

この日向風は、沿海州・サハリン方面に低気圧が発生し、一方、東日本が高気圧になるという南高北低の気圧配置になりやすい春先に強く吹く。雄武地方は、3日に1日は10m/s以上の強風になる。

北見山地からオホーツク海に吹き降ろす日向風は、フェーン現象を起こして気温が上昇し空気は乾燥する。

こうした自然環境の中に設置された学校としては、単に自然現象を避けるという消極的な立場を超えて、積極的にその自然現象を教育の資源として活用しようとするものである。

(雄武町「雄武町の歴史」・雄武測候所「雄武の気象特性」・参照)

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |

「病気療養中等の生徒に対する教育保障」

(北海道教育委員会より)

文部科学省 教育文化週間

北海道立学校ふるさと応援事業

令和8年度(2026年度)高等学校入学者選抜における学校裁量等については、「入学を希望される皆さんへ」に掲示しております。

勤務時間外等における電話対応について

(自動音声メッセージとなる時間帯)

・平日~17時00分より翌朝7時30分まで

・土・日・祝祭日

・学校閉庁日

※8月12日(火)~15日(金)・・・終日

※12月29日(月)~12月31日(水)、1月2日(金)、5日(月)・・・終日

・長期休業中~17時00分より翌朝7時30分

勤務時間外及び学校閉庁日の緊急の連絡は次のメールアドレスで連絡をお願いします。

793620oumu@ml.hokkaido-c.ed.jp